それでも、まだ「ここから頑張って走れば15時頃には着くんじゃないか」とか甘いことを考えていた。ガイドブックによれば、ピンディから目的地のカリマバードまでは約700km。ピンディからベシャームまでは250kmなので、残りは450kmとなる。ハイウェイで時速60kmをキープすれば昼過ぎには着くだろう。都合のよい単純計算を頭に巡らせるのは、他にできることが何もないから。人間は弱い状況に置かれると、僅かな望みにすがり、裏切られては、さらに弱るを繰り返す。

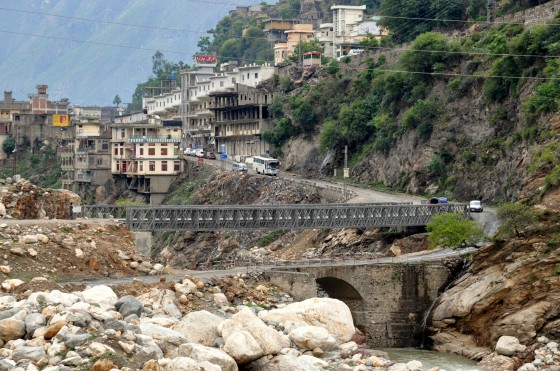

そんな切ない思いを乗せてNATCOのバスはカラコルム・ハイウェイを走る。ハイウェイと呼べども、その実態は、川に向かって落ちていく崖の一部を削って平坦にすることで辛うじて「道」と呼べたもの。山一面に豊かに広がっていた緑はいつの間にか勢いを失くし、それに替わって焦げ茶色をした岩肌ばかりが目立つようになり、障害物も増えてくる。道のど真ん中には崩落した大きな岩が傍若無人に居座り、崖の上から流れ落ちてきた雨水はそのまま道を横切って崖の遙か下のインダス川へと落ちる新たな滝を作る。岩を避け、滝を乗り越え、NATCOは走る。対向車とギリギリですれ違う、そんなときに視線をやると、バスの数十センチ外側は、数十メートルの切り立った崖で、睡眠不足の運転手がハンドルを少し切り間違えればそのまま転がり落ちるという恐怖に思わず呻く。ガードレールなんてここしばらく見たことがない。そもそも、こんな道で時速60kmをキープできるわけがなかった。しばらくすると、遠くに雪を被った山を望むようになり、いよいよヒマラヤ山脈が近づいてきたことがわかる。そしてNATCOは小さな街に入った。「ダスー」という標識が見える。時刻は10時。ここで一旦休憩となる。

ダスーでの休憩を終え、NATCOは走る。次の街のチラースまで半分の距離を来たところで検問を越えた。ここからがパキスタンの北方地域。バルティスタンとも呼ばれ、カシミール地方の一部でもある。窓の外の景色にすっかり飽きた僕がうつらうつらしていると、突然の衝撃を感じて一気に目が醒めた。急停車したバスから運転手が慌てて外に飛び出し、それに続いて何人かの乗客も降りていく。なにごとかと思い、僕も外に出てみると、彼等は前輪右のタイヤの周りに集まってわいわい騒いでいた。その中に潜り込み、近寄ってみれば、タイヤは無残にもペシャンコに潰れていた。パンクだった。

運転手がトランクからジャッキとスペアタイヤを引っ張り出してきた。乗客も4、5人も手伝って、みな汗だくになってタイヤを交換している。強烈な直射日光を避けるものすらないこんな場所で、僕は、ただ諦めと共に全てを受け入れる覚悟を決める。僕らのNATCOは、道のちょうど半分を占拠していた。道は狭く、他の車が通るたびに交通整理と作業の中断が求められるので、なかなかスムーズに進まない。バスやトラックだけでなく、乗用車やバイクまで、車の往来は意外と多い。僕は少し離れたところに座ってそんな一進一退の状況を眺めていた。褐色一色の岩山に、パキスタンのトラック野郎が誇るデコトラの原色が見事によく映える。

1時間以上かけてタイヤの交換が終わった。拍手と歓声。愛すべきNATCOが再び走り出す。次の街、チラースに着いたのは結局15時。この時点で、出発のピンディから18時間。このあたりでは、すっかり写真を撮る気力すらなくなってしまった。食欲は全くなかったが、食べないと衰弱するばかりだからと思い、ビリヤニを胃の中に無理やり押し込んだ。チラースを過ぎると舗装されていない道も増える。からからに乾いた大地、尋常じゃない量の粉塵を巻き上げながらNATCOは走る。これだけの長時間、険しい山道を走り続けていてもエンジンはタフに回り続け、一方で僕はぐったりと席に倒れ込み、その揺れにただひたすら身を任せている。

時刻は18時。ピンディ出発から21時間がたった。ここはギルギット、パキスタン北方地域の中心都市の、そのバスターミナルだ。既に太陽は遠い山の向こうに隠れてしまった。標高が高く、長袖のシャツ1枚では肌寒い。この次の街が終点のアーリアバードだ。あともう1時間くらい?そう思っていたら、地元の人から「あと4時間だね。がんばれ」と励まされ、その場にへなへなと崩れ落ちた。

ギルギットを出ると、窓の外はもう真っ暗だ。同じバスに乗りながら、ついに2度目の夜を迎えた。景色で紛らわすこともできないので、気分はさらに塞ぎ込む。しかし、このあたりからNATCOは小さな集落ごとに停まり、乗客が1人また1人とバスを降りていくのだった。彼等は20時間以上同じ空間で共に耐え忍んできた仲間であり、いつの間にか厚い友情が僕らを繋いでいた。降りる人は、残る人と握手をして去って行く。ピンディから僕らの前の席に座っていた60歳くらいの老夫婦。ほとんど姿勢を崩すことなく、じっと耐えていた背中が印象的だった。そして今、おじいさんが、携帯電話で誰かと頻繁に連絡を取り合っている。心なしか声は明るい。名前のない小さな集落でバスが停まると、ついに老夫婦が立ち上がった。僕らの方に振り返り、笑顔で握手を求め、声を掛けてくれた。ウルドゥー語だが「あともう少しの辛抱だ、がんばれよ」と、きっとそんな感じだろう。大きな荷物を担いでバスを降りた彼等を、若い親子が待ち構えていて、孫に違いないその子がおじいちゃんに思いっ切り抱きついていたのを見て、僕はほろりと泣きそうになる。こんな辺境の地に住む人たちが、それぞれ抱えるドラマを乗せてNATCOは走るのだった。目的地まで、本当にあと少し。窓の外に目をやると、真っ暗だと思っていた空間のその向こう側に、雪を被った巨大な山々が、月の光を受け、白くぼんやりと浮かんでいた。