とにかく広いインドネシアの東に位置するティモール島。ここの島からさらに東に行けばパプアで、南に行けばオーストラリアのダーウィンである。だから、ティモールは、アジアの文化圏の最果ての地と言ってもいいかもしれない。10月。滞在したのはティモール島の中心となる街クパン。小ぢんまりとした空港を出れば、ジャカルタやボゴールのあるジャワ島とは打って変わり、鮮やかに晴れた空と乾いた大地が広がっていた。こちらの雨季の始まりは、ジャワ島から1、2ヶ月遅れるうえに降水量も比較的少ない。海から吹く強い風がなかなかに心地よく感じる。

ティモール島の東半分は、10年ほど前にインドネシアから東ティモールとして独立した。現地の方から話を聞くと、島の西端に位置しているクパンは、東ティモールとは最も距離が離れているといえども、当時は暴動に巻き込まれたらしい。その原因は、独立運動からなぜか飛び火したイスラムとキリストの宗教的な対立だったという。そもそも、たった一つのティモール島を、東ティモールに属する東側と、インドネシアに属する西側とに分け隔てたものは、植民地時代の統治国がオランダだったかポルトガルだったかの違いに過ぎない。植民地返還が遅れた東側に対して、スハルト時代のインドネシアが軍事的に押さえつけたことから反発が生じ、さらに、カソリックとプロテスタントという統治国の宗派の違いが溝を深めた。勝手に島を分割することがなければ、そもそも植民地支配がなければ、こんな馬鹿げた対立は生じていなかった。支配が形式的に終わった後も、その爪痕は今でもくっきりと残っていて、死ななくていいところで人が死んでいる。この土地ではほんの10年前に、そして今も世界のいたるところで。

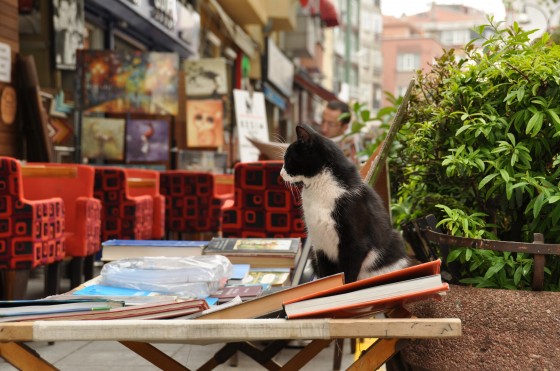

もちろん、現在の穏やかなクパンからは、そんな悲しい事実を想起させられることはない。狭く凹凸の激しい道路を埋め尽くす車やバイクに少し辟易しながら街を歩けば、ギラギラと照りつける太陽の下で人やネコはのんびりと暮らしている。海沿いの通りでは、夕方になると一面に屋台が立ち並ぶ。鮮度を若干心配しながら、無造作に並べられ魚の中から好きなものを指差すと、甘辛いタレをたっぷりつけて焼いてくれる。

魚をアテにビールを飲んでいると、10人くらいの若者の集団が通りかかった。一見したところ、年齢は10前後から10代後半で、全員が粗末な服に身を包み、足元はボロボロのサンダルか、もしくは裸足だが、年上の若者は鮮やかな色のモヒカンに古い鋲ジャン(インドネシアで!)という典型的なオールド・スクール・ハードコア・スタイルをしている。大事そうに抱えているのはウクレレサイズのボロボロのアコースティックギター、別の若者は手作りのパーカッションを携えている。彼らは、僕らの席から少し離れたところで立ち止まり、僕らと決して目を合わせることなく演奏を始めた。モヒカンが小さなアコギを弾きながら歌う詞は、「『セレブレティ』は『ファ○キン』で且つ『シ○ト』である」というフレーズを繰り返したもの。3コードの初期パンク風ロックが小さなアコギと軽い太鼓で奏でられるので、どこか間が抜けて陽気に響くが、その中身は直情的なレベル・ミュージックなのであった。隣に座っていたバカンス中の白人旅行者たちも含め、きっと僕らに向けられた歌なんだと思う。曲が終わると、その集団にいた最年少の子がお金を集めに来たので、少額の紙幣を渡す。モヒカンは、最後までこちらに視線を向けることなく、新しい演奏場所に向かって夜の街に消えていった。明るい日差しと美しい海に彩られたクパンとは真逆の、貧しさ、やり場のない怒り、そして、その全てをぶつけた音楽と。あのモヒカンの眼には、いったい何が映っていたのだろう。