イスファハーンと言えばエマーム広場である。モスクと王宮とスークに囲まれた広場で、世界遺産でもあり、且つ、ここに住む人々の憩いの場となっている。

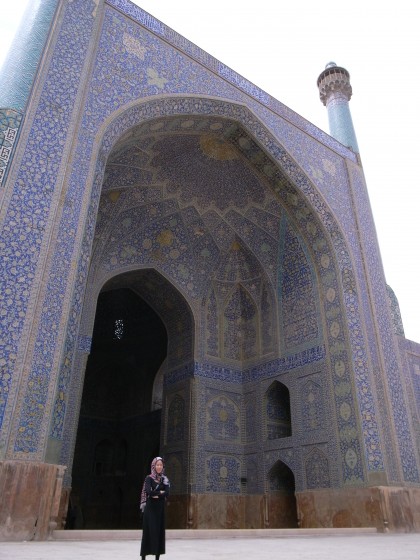

エマーム広場の南側にあるのは巨大なマスジェデ・エマーム。恐ろしい程に巨大な門を通り抜け、45℃に折れ曲がった通路を抜けると、4方を巨大なイーワーンに囲まれた空間に至る。あまりにも壮大過ぎて、言葉では表現できないし、カメラには収まりきらないのだが、要は、下の写真のようなサイズの建物に取り囲まれるのだ。バランス感覚が狂わされ、目眩がするのだ。くらくらと。

そして、こちらは広場の東側にあるマスジェデ・シェイフ・ロトフォッラー。マスジェデ・エマームより小振りではあるが、装飾の緻密さでそれを超える。窓から差し込む光に照らされてぼんやりと浮かび上がる装飾を眺めていると、ここでも目眩がする。くらくら。

さらに、広場の西側には、昔の王宮があって、テラスからは広場全体を見渡すことができる。最上階にある音楽ホールでは、壁や天井は楽器の形にくり抜かれた無数の空洞で飾られる。いちいち芸の細かいペルシャ文化。ああ、くらくら。

昼飯をとってしばらくすると突然大雨が降り始め、気温がかなり下がった。広場の周りはスークになっているので雨宿りする場所には困らない。雨が止んだのを見計らってタクシーを拾い、もう一つの見所であるザーヤンデ川に向かう。

大雨が嘘だったみたいに、晴れた。ザーヤンデ川も憩いの場として機能しており、仕事をしているのかなんなのかよくわからない人々が楽しそうに散歩していたり、世間話をしていたり、川を眺めたり。スィオセ橋の下にある貴重な(!)チャイハネで、味の無い緑色の液体に浸かったブヨブヨの麺を食し、次々と話しかけてくる人々とワイワイと世間話をしたり写真を撮り合ったりしていると、夕日の時間になる。

旅をしていて心が一番湧き立つのはこの時間だ。世界中どの街であっても、街が最も美しく見えるのはこの時間だと思う。そして、ここでは、日が沈めば、橋がオレンジ色にライトアップされ幻想的な雰囲気が漂う。砂漠の土地だから、つい数百年前は夜が生活の中心であったはず。きっと、中東の人々は夜の楽しさを知っているし、だからこそ、中東の夜は本当に魅力的である。